《胡加尔的一天》剧情介绍

说来平平无奇,奇在竟煞是好看。娓娓道来自己过去一天的是新锐摄影师彼得胡渣,请他到香闺畅谈的是知名作家莲达罗森克兰兹。本打算将纽约艺术圈好友的生活日常结集成书,书出不成,抄本却奇迹留下,让埃拉萨克斯看得心神一动,在一室之内以灵巧多变的镜头摆位,重塑1974年那平凡却奇妙的一天。请来《欲流双行道》的宾韦沙念55页独白,三分型格三分忧郁再带三分初成名的忐忑。漫溢于16米厘的光影质感之间,是安迪华荷、苏珊桑塔格那一代人浸透于生活的艺术灵光。

《胡加尔的一天》影评:

当我们在谈论电影的时候我们在谈论什么

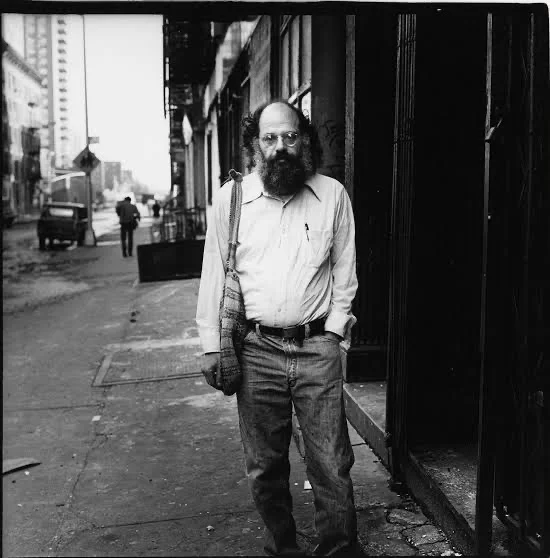

电影是一种大有可为的东西。 以信息量而论,比起摄影、绘画在静态的一张图/纸中能呈现出的东西,影视所能呈现的信息可以无限翻倍。 以叙事的丰富性而论,世界上唯一能和影视媲美的媒介,只有由文字构成的小说。 用上一镜画面和下一镜画面的衔接,把场景的开阔性打开,把时间和地点的跳跃完成,把参与的角色增加。每一镜画面里,所有的事物与角色的动态和静态是电影丰富性和观赏性的来源之一。如何把镜头衔接起来的剪辑也同样值得玩味。每一镜采用什么机位、怎样的视角、镜头是固定的还是运动的,如何运动,都可以花招频出。当要布置拍摄的场景时,美术道具和灯光几乎可以重造世界。台词和剧本的存在,则是让文字美感的得以介入,以及文字结构与影像结构的共振。 电影可以无穷无尽包罗万象。 而《胡加尔的一天》,则相反,是一部把各方面都削减至极简的作品。 它的机位固定,镜头与镜头的衔接并不追求什么流动丝滑或者某种结构感,台词也意不在邀请观众进入。 这看起来似乎很干瘪。 但很奇怪的是,这部电影在我观看后的几天里都在我的脑海里挥之不去。 那间公寓里的色彩、摆放的家具、可以俯瞰纽约下城的露台、独属纽约城的噪音、因时间变化带来的光线变化而造成的色彩变化,角色穿的不同衣服,他不停地抽烟,他跳舞,他躺在床上凑上去把头靠在女方肩头,他把烛台上的三只蜡烛一只只点亮,他在昏暗处的那滴眼泪……这些东西都很扎实地在我的脑海里盘旋。 作为一部对话电影,这部电影既不想在对话台词里有什么文学性的揭示,也不想在电影媒介的潜能层面开发野心。 一捆录音带,里面是1974年12月18日,Peter Hujar对着他的好友Linda Rosenkrantz进行的叙述。录音带消失了很多年,但是一份根据录音整理出的文字稿在纽约Morgan library被重新找到,2021年,根据这47年前的声音资料,一本名为Peter Hujar’s day的37页小书得以出版。然后,导演Ira Sachs根据此书拍了一部75min的的同名电影。我看完电影后又去翻了书,发现电影台词几乎照搬了原作,也许会有只言片语间的改动和省略,但整体结构并未被改写。导演选择了完全尊重原初的文本:这一份来自四十多年前的叙述,Hujar那天就是这么字字句句对着录音带说的。导演并不觉得他需要多些什么台词来给这份原始资料添加点什么文学意义来增加一种虚假的“观赏性”和“共情感”。 作为观众,嫌弃电影台词无聊是很正常的,因为我们习惯于在别人的作品中寻找那些非日常的闪光感受。但是当我们回看自己的生活本身(当然我们必须承认有的人确实比Hujar在情感意义上更会倾诉),回看我们和他人的种种对话,会发现,其实在非功利目的的对话里,干涩、无趣、随机才是大多数。 我看完电影后,试了一下用语言回顾自己的一天能回顾成啥样,说着说着才发现,比Hujar的叙述还要无聊。不仅没有Hujar的丰富的可以用来name dropping的人脉,也没有他对于现实细节的如摄像机一般的强力抓取,更发现自己一天做的事情比Hujar做的要少(当然吃的饭比他吃的要多很多,吃饭可以撑起很大的篇幅)。不过我在语言的情绪发泄这件事上比Hujar要强很多(笑)。我大概是20%的实感描述 80%情绪发泄评论胡言乱语,而胡加尔大概是90%的现实实感描述 10%的情绪感想。 关于本片(也是Hujar本人的)语言风格问题, Variety在今年年初为这部电影写的影评(Peter Hujar’s Day’ Review: Ben Whishaw Plays the Noted New York Photographer in Ira Sachs’ Magical 1974 Time Capsule of a Movie)里有一个很中肯的补充说明信息。 “这部电影的意义恰恰在于它缺乏明显的戏剧张力。影片对事件的描述,那种毫无感情地接连不断,以及为了转移观众注意力而呈现的方式,都极具1974年的风格——最能说明问题的是,它与安迪·沃霍尔的《Interview》氛围和精神气质相呼应。这本杂志刊登着各种名人或半名人之间的对话记录,而它的笑点在于,正式呈现的“访谈”其实只是……两个人在闲聊。这正是沃霍尔的审美,也是他眼中生命的意义:虚无……而这其实就是一切。你可以像某些人评价沃霍尔的艺术那样,说他在赞美平庸。但我们这些沃霍尔的狂热粉丝明白,安迪·沃霍尔是一位崇尚神圣的艺术家,他视“平凡”为神奇。而这正是他看待对话的方式。他说:“生命是什么……不过如此而已。这就足够了。” 这部电影充满了用固定镜头拍摄的对Hujar的凝视/注视。这是对Hujar的黑白肖像的致敬。凝视/注视是有魔力的,它能让一件事物的本质从让它得以存在的形态中浮现出来。而这份魔力,以及Hujar和被拍摄者之间的化学反应,就是Hujar的才华的奥秘。这部电影恰好将这些借来一用,隔着时空借着演员,对Hujar来了一场长达70分钟的注视。 这部缺乏明显野心的电影只是在做一个实验:让寻常对话回归寻常的意义缺乏,让电影回归到观看一个普通场景可以拥有的短暂时光,让总是在注视外物他人的摄影师被朋友/后世的欣赏者的目光注视。 正因为电影的潜能可以被无限放大,也可以被无限缩小,所以,电影与电影之间的本质并不相同,我也不觉得观众必须要用固定的统一的对于电影的期待去要求所有的电影。有的电影本质是马戏团,有的电影本质是史诗,有的电影本质是散文诗,有的电影本质是梦境。而这部的本质,最贴切的形容是时光胶囊/切片,或者是回忆。其实,在那些电影画面在观后依然盘旋在我的脑子里的时候,我就知道了这个答案。这种感觉,就是很朴素地对于记忆的感受:那天的地点、光线色彩、声音、和我们在一起的人、可能残留的一两句对话,以及一点怅惘的感觉。就是这么多。 Hujar在他叙述的那天所做的耗时最长也是他复述的最完整的一件事是给Allen Ginsberg拍照。这件事情虽然被完成了,但是充满了不顺利和被误解的负面感受。于是,我很好奇这照片到底拍成了啥样,就搜了一下,嗯,的确是很平庸无聊的照片(如下图前两张)。鉴于Hujar本人的较好发挥是另外几张图(如下图剩下几张)的那种水平,我们对比一下,就不难发现Hujar给Ginsberg拍摄时的挫败感从何而来了。哪怕是Hujar这种级别的天才,他的上限也取决于自己的拍摄对象的状态。碰上Ginsberg这种油盐不进难以沟通的,也难办。

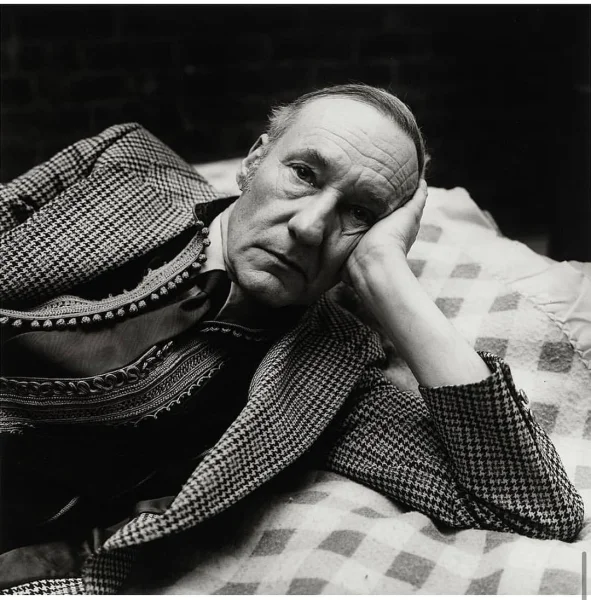

(Hujar的作品本身并不采用宏大的主题/宏大的布景,更喜欢选用小一些的具体化的主题。这部电影也恰好是一个small film.) 复述到最后,Hujar和Linda双双落泪。这两滴泪水,榨干台词的文本意义也很难找到确切解释。但是我想我知道了他们为何落泪。 一生没获得广泛认可也没挣到太多钱的摄影师在絮叨自己的一天。语言复述是一种魔法,可以让所有本可以不加审视就被轻巧放走的日子又被重新逮回来反复打量。基于现实逻辑展开的语言是一种确定的叙事,会让庸常和挫败从可以飘走的飞絮坍塌成一种残忍的定论。在复述自己的日常的时候逐渐意识到每日的庸常和隐隐的挫败和被贫穷困住的现状,是摄影师语调里的慢慢浮出的悲伤的来源。他在复述中看清了自己的人生:抽很多的烟,吃很少的饭,身体状况必然会每况愈下;对自己的事业有一种渴望,却又在具体工作中难以得偿所愿;被贫穷所扰,记得花出去的每一分钱和没收到的很多支票。这样的人生就是一种成形的事实,而且一下子就能够看到那个由于难以维系而直接崩塌的未来。而Linda的那一滴泪,不仅是在1974年12月18日的那一滴泪,也是时隔这么多年后的对于亡友的再注视。1987年11月26日 Peter Hujar因艾滋病去世。2025年年初,Linda Rosenkrantz参加了这部电影的首映。 如果说,这部电影在形式上的本质是时间胶囊/回忆,那在文本意义上的本质便是:在语言复述的尽头看到的人生的既定无望,言至于此,言止于此。在这部作品里,重要的从来不是语言,语言只是过程,是过滤器,是扬起尘埃的鸡毛掸。那些基于本质的干涩苦楚,在演员的面部、身体里、在影像抓取的空间里,像尘埃一样,弥漫开来。 但当我们紧攥着这份日常中的干涩感和下沉感再去看向Hujar作品中的那份坦诚、热切、亲密感与张扬的戏剧感的时候,我们便会知道:他在望向何处。 在Hujar的生平里,有两点比较让我印象深刻。第一个时间节点是1967年,他辞去商业摄影,开始自由职业,这件事可以解释他为何经济困顿。第二个节点是1974年底,也就差不多是这个电影的后几周发生的事,他办了展但没卖出作品。 “1964年,胡加尔回到美国,成为商业摄影师哈罗德·克里格工作室的首席助理。在此期间,他结识了安迪·沃霍尔,并参与了沃霍尔四次三分钟的试镜,最终被收录到由试镜作品汇编而成的合集电影《十三个最美男孩》中。” “1967 年,胡加尔辞去了商业摄影的工作,在付出巨大经济代价后,开始主要从事反映其同性恋背景的艺术创作。他是同性恋解放运动中一位颇具影响力的艺术活动家。” “1974 年底,胡加尔在布鲁姆街 492 号的 Foto 画廊举办了一场展览,与克里斯托弗·马科斯(Christopher Makos) 的照片一起展出,他没有卖出任何作品,但据一位朋友说,他与Da Capo Press签订了图书合同。在接下来的几个月里,他拍摄了许多肖像照并收录在书中。除了苏珊·桑塔格、弗兰·勒博维茨和文斯·阿莱蒂等朋友外,他还拍摄了约翰·沃特斯、异装皇后演员迪万和作家威廉·S·巴勒斯等艺术家的照片。在 1976 年出版的最后一本书中,这些肖像照与他 1963 年在巴勒莫地下墓穴拍摄的尸体照片并列。苏珊·桑塔格为《生与死的肖像》系列的 41 张照片写了序言。这本书受到了冷淡的评价,后来才成为美国摄影的经典;它于 2024 年重新发行。” 最后,关于表演。我第一次看到Ben这么演出,只能说是非常非常喜欢。在这种固定镜头拍一个场景拍几分钟/十几分钟的电影里,他不需要明确地急于deliver出什么更具体的情绪,或者根据剧情来踩点表演。他就存在于这个时空中。他每一次呼吸、每一个手部小动作,即是全部意义。他的存在于镜头里的连续性,即是全部意义。